本篇目錄

AI人工智慧代替勞動型工作

在這科技進步結合人力短缺的時代,漸漸AI人工智慧代替勞動型態的工作越來越多,不僅如此也幫助企業在人力管理上不少忙,譬如說日本的網站諮詢公司 Principle社長楠山健一郎他利用「Double 2分身機器人」,該機器人有如裝著大輪子的平板電腦,能透過遠端操作自由行走、進行與員工視訊、連徵才面試都使用此分身機器人,社長表示藉由分身機器人的管理之下,讓原本業績由盈轉虧的企業,慢慢地提高公司競爭力了,他表示「分身機器人」的應用不僅止於此,希望未來員工也可以派分身來上班!(參考資訊: https://pse.is/DNRCY )。

分身機器人

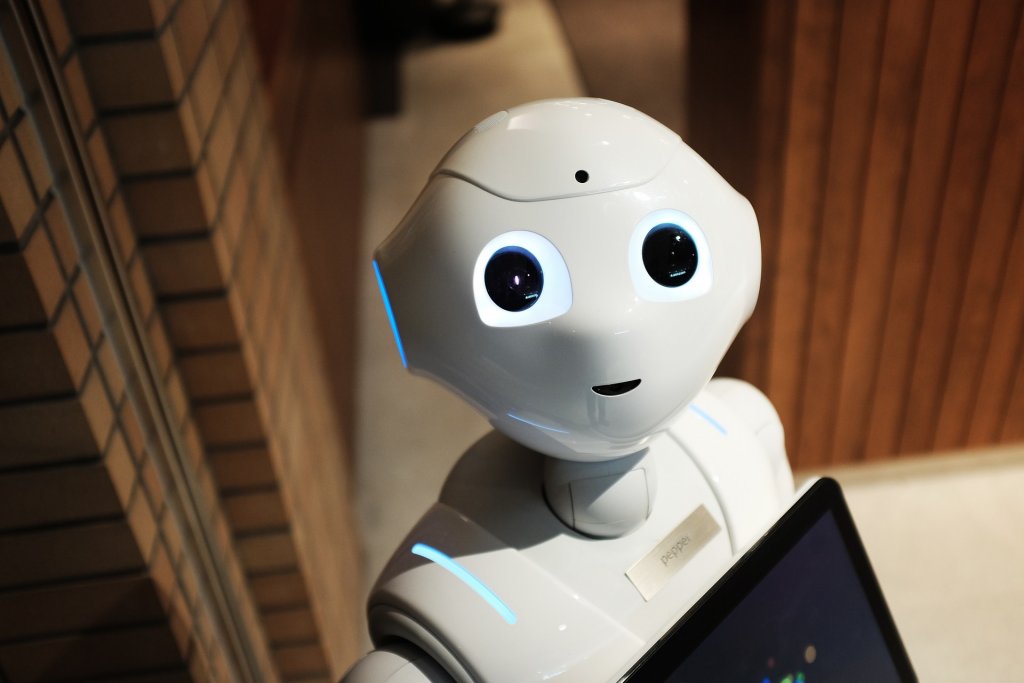

這種利用「分身機器人」的管理方式不僅運用在企業管理上也可運用在服務業上,例如日本的「DAWN咖啡廳」他們運用了ORY 研究所開發的「OriHime-D分身機器人」,讓漸凍患者透過遠距及眼神遠端控制替店內客人服務,並藉由額頭上的鏡頭傳遞店內影像,甚至可以直接與客人對話,研究所所長表示店內工作的分身機器人,其鏡頭的另一端也是和我們一樣,活生生的人類,而非電腦程式,向顧客獻上服務的既是機器人也是人類。(參考資訊: https://pse.is/DVBUK )

也就是說現在科技發達發明家漸漸將AI人工智慧融合人類的肢體語言包含表情行為,模仿得如同真實人類的生活行為,機器人不再是單純僅使用機器在操作,已漸漸地融入人類生活。

這也是人類將漸漸被機器人取代的原因之一,就連現在廣泛被運用在物聯網的「自動駕駛」及「搬運機器人」也大量替代了工廠的物流人力,同時解決了人事成本高及人力短缺的問題,因此開始有大量的企業需要自動化話設備需求,讓「自動駕駛」及「搬運機器人」備受許多企業青睞,也因這一波機器人市場風潮,讓許多機器人相關企業ex.安川電機(Yaskawa)、大福(Daifuku)等大廠,在2017年業績幾乎超乎預期,但也有教授指出雖工業用的機器人業績良好,但容易受到全球經濟景氣影響,呼籲企業們若想要永續經營機器人,關鍵在於能否將機器人融入人類生活並帶動市場。

生活智慧機器人

其實近兩年來機器人早已漸漸地走入人類的生活應用之中,就以目前很夯的居家型生活機器人ex.掃地機器人、智慧型喇叭、運動型手環、聊天機器人等,這些機器人早已融入人們的生活中,發明家將人的生活習慣、行為、表情、性格、思考等分析研發出最適合與人類一起生活的機器人,像最近已流行一陣子的小米所推出的「小愛同學&微軟小冰」機器人,這兩款數位助理機器人不但能互相連動,還能歌擅舞、與主人一起玩遊戲等,幫助人類實現更為多彩有趣的生活氛圍;目前發明家們也持續的研究學習如何讓機器人與人自然互動的方式。

機器人雖然對我們人類及企業帶來不少便利及幫助,但正因為機器人的發展與人工智慧技術正在以驚人的速度不斷地進步及發展中,因此對人類的衝擊也不少:

例如對人類在工作職業上的取代,能自動駕駛的飛機、汽車,間接威脅了專職的計程師司機及飛行人員、在工廠的自動化機器人能夠取代工廠的勞動型工作人員、3D影印機能夠直接建造出立體的模型甚至快速建造出一棟水泥建築、人工智慧語音機器人能夠取代未來所有呼叫中心的工作人員、現在手機直接掃一下QR Code就可以開始挑選商品,帳款也全靠AI處理,將取代了零售店的店員工作,回歸以上總總例子皆是機器人很有可能會威脅人類工作的因素,不僅如此根據2017年麥肯錫全球研究報告中也發現到 2030 年恐怕有 8 億人的工作被自動化所取代。

未來的10年後機器人

因此讓不少人已開始擔憂未來的10年後機器人恐怕搶走人類的飯碗;這即將面臨的問題也有許多文章報導不斷的在探討中,但討論中也有人探討指出機器人也並不完全會取代人類的所有工作,牛津大學的研究人員也有發現全球五分之四的職業崗位並不太可能受到人工智慧和機器人技術進步的影響,例如創意人員、理髮師、心理治療師社會工作者、教師、醫護人員,以上類型的工作岡位因屬於較高技術層次結合心靈層面,目前的機器人在短期內還無法到達這樣的層次技術,因此較難被機器人取代。(參考資料: https://pse.is/F5ARU )

在日本也有最新消息指出其實大部分的服務型機器人已有被裁員的現象,他們發現至今機器人已經無法滿足顧客的需求,加上機器人時常受到濕度及氣候影響反而還需要服務人員保養維護,反而增加服務人員的困擾;因此在日本已有大量服務類型的機器人已被暫停使用,幾乎只剩掃地機器人在工作。甚至還有網友對此替人類喊話:「機器人能做的事,人基本都能做;而人能做的事情,機器人卻基本都不會做」、「覺得人類才是富有情感的,機器人永遠僅是機器無法取代人類的所有崗位。」

機器人還沒有辦法取代人類的全部

其實個人覺得網友的描述確實沒錯,機器人確實到目前為止還沒有辦法取代人類的全部,況且機器人對人類的生活衝擊並不僅是在工作方面的威脅,在法律責任歸咎上也充滿著挑戰,未來高度智能及自主能力的機器人將在持續研發著,而這些機器人們是否該為自己的行為負上法律責任呢? 又或者責任該歸屬於買主還是機器人賣家? 發明家們又該如何在創作機器人同時取得賦予機器人能力間平衡,我想這會是對發明者及人類們來說相當大的挑戰。